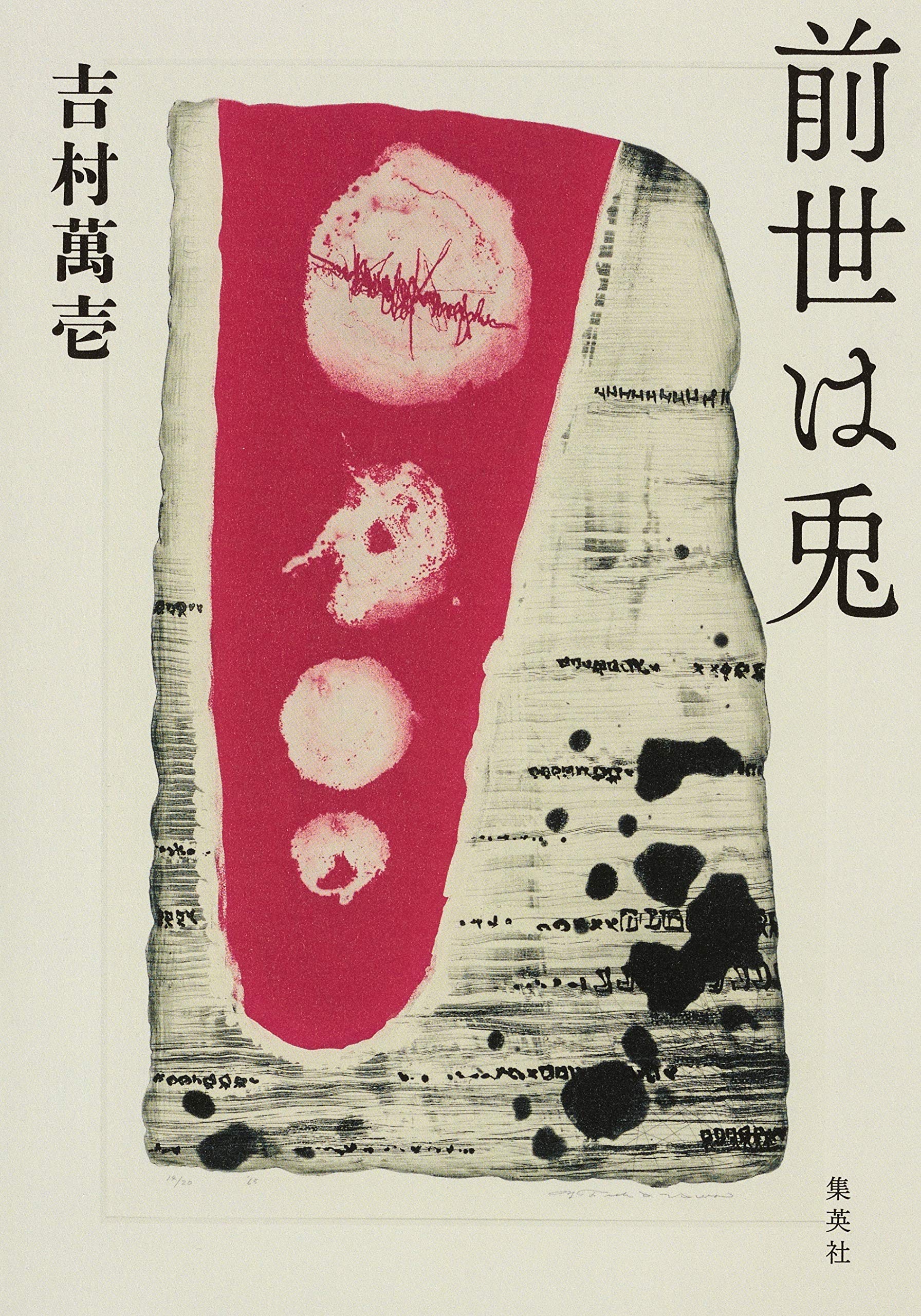

今日は吉村萬壱さんの『前世は兎』を取り上げます。性的な問題とか、普通の小説家とは違うかなり感覚的な書き方をしています。論理というよりも人間の感覚、官能、五感、そういうものに忠実な書き方をしていて、こういう書き方をする人は他にないなあ珍しいなあと思って取り上げました。えげつなすぎて眉をひそめるような表現があるかと思うんですけど、別にふざけてやっているんじゃなくて、文学として面白みを見出してやっているということをまず分かってください。今や言葉遣いにうるさい世の中ですけれども、そんなものとは関係なくここでは淡々と進めていきたいなと思っています。

「私は言葉を覚えるのが早い子供でした」で始まっているんですけど、当然面白いに決まっているんですよね。なぜなら私たち人間は九割は言葉でできているもんですから言葉の話は当然面白い。「言葉こそが、たった一つの世界を無数の断片へと粉々に粉砕してしまった張本人である気がしてなりません。全体から個物を断ち切るのが、言葉というものの機能だからです」言葉と世界、つまり兎が生きている全体の世界と人間が生きている個別の世界というものを分けているわけです。ここでパキっと明確にこの小説の世界観が明らかになっています。一つの軸、みんながなるほどねって思う軸がドカンとできると小説っていうのは動き出すんですね。

「しかし何がどうなろうと知った事ではなかったのです。基本的に兎視点ですので、いざとなったら捕食されて幕が下りるというだけの話です」これは死を恐れてないっていうことですね。ここは重要なところなんですけど、物語の快味というのは所々でやっぱり必要なんですよね。どんな人でも啄木鳥という酷い人をこのままにはしたくないっていう心が人間の中に生じてくる。それをここで上手く回収している、ものすごく単純な形で。この雑な形のつけ方が前世は兎っていう雑な設定で全然違和感がない。このドライで雑な書き方によって気色悪さが軽減されていく。非常に上手いテクニックですね。兎が前世ということで視点をずらすことによって、浮かび上がってくる人間というものの奥底にある実相とか本性が分かってくる。そういうことを作者は企んでいるんだなってことが分かってくるわけですね。

次に第二章が始まって、古井健太という悪い奴がいたという話になるんです。親が大学教授で成績が良いだけじゃない危険な野獣臭がある奴で、この野獣臭っていうのが後々のいわゆる伏線になるわけですが。自分勝手のような感じで描かれているんですけども、段々違ってくるんですね。それは人間の弱さ、あるいは人情というものの弱さっていうんですかね。こういうのが煩わしくなってくる。動物的なところがいいと思ったのが、動物性が失われて人間みたいになってくるとなんか嫌になってきてどうするかっていうと、ここから話が更に変調していくんです。彼の大学教授の父親を半ば誘惑するような形でその事を明るみにさせて、彼の家庭とかにダメージを与える。父親は設定を哲学者にしているんですよね。人間の弱さと言いましたけど、弱さというのはある種のごまかしで、自分の動物的なものとか性的な部分を説明しようとしてなんらかの観念を生み出したのかもしれませんが、逆にそれがごまかしとなって、観念的な考えを性的なものに無理矢理結びつけてなんかなかったことにしている。そこでモヤモヤさせてしまっているということがこの小説で非常に明らかになっている。

その後大学に入るんですけど、「兎の脳は小さくて基本的に馬鹿なので、成績は大した事はありませんでしたが、普通程度の席次は保っていました。勉強は好きでも嫌いでもありませんでした。読んだり書いたり暗記したり問題を解いたりするのは、兎が歯が痒くてそこら中の物を齧るのと同じ本能的衝動に過ぎず、努力とか学問の喜びとかとは何の関係もありませんでした。結果的に私はそこそこの高校や大学に進学しました。私にとってオナニーと勉強とは生理的衝動という点で等価でしたが」とあります。これは上手く書いている、雑というよりむしろ緻密と言えます。大学に進学したことが矛盾を生じないためにここ必要やったんですね。この物語に対する作者の誠実さが表れていると思います。

それでですね、ちょっと危険な箇所が一つ出てくるんですね。この小説のもしかしたら最大の弱点かもしれないというところが十九ページの終わり、ここにきて初めて外の世界というか社会のことを語るんです。「愛の奇妙さは個人レベルにとどまりません。最近、この社会は抜き差しならない祖国愛の言説に満ちていて、一種の犠牲的な熱狂が支配しています。色々な事件が頻発していて、かなりヤバイ感じです。私はそんな事には丸で関心がありませんが、互いに被害者面をした国同士が睨み合い、祖国愛を競い合って既にもう喧嘩のような事も始まっているのです。死人も出ていて、国を挙げて大騒ぎしています」これはどの国か特定はできないように注意深く書いてはありますけれども、いわゆるナショナリズムに傾く危険性みたいなものを割とあからさまに書いてしまっている。これをどういう風に読むかによってこの小説の読み方もずいぶん変わってくるという気はします。

注意しながら先へ進むと二十一ページ辺り、ここから急に小説になるんです。ここから急に演劇が始まる。漫才という立て付けの中で演劇が始まる。こういう所を自然に読めちゃうか読めちゃわないかで作者の技量が出る。落ちぶれた人間はどうなっているか先のことが気になる読者の小説的好奇心、下世話な興味っていうのを刺激する所です。健太が今どうなっているかと言ったら二十一ページ十一行目、畳み掛けているんですよ。ネガティブ畳み掛け。健太が最初に野獣めいていたところの伏線になるんですけども、もう作者はやけくそになったんじゃないかっていうような展開が二十四ページ「立ち上がった私を彼は真正面から見詰め、こう言いました。「『俺はウーキチや!』」ここで二つの考えが読者の中に浮かぶわけです。あ?もしかして気が狂ってる?これ二人共気が狂ってるもしかして?みたいなちょっと面白い感じになるんです。せっかくここまで読んできたからそうは思いたくないので、じゃあ気が狂ってないことにして読んでいこうかなと。「前世に於いて私と一緒に、この場所にあった貧農の家につがいとして飼われていたと言うのです」これも読みどころなんですけど、農家じゃなくわざわざ貧農って書く所が完全に作者のふざけている所なんですよね。恐らくは面白がってやってる思うんです。一応人間で心療内科を受診した帰りのはずなんですけど、プープー言って嬉しくなって雑草を齧り始めているんですよ。これでますます二人共キチガイ?っていう。そっちでも良いかっていうもう一つの読みの線が現れてくるわけですね。

それから二十七ページ、この辺からまたもう一段階変調していきます。「街からは黒い煙が何本も立ち昇っています。サイレン音やスピーカーからの黄色い声が、風に運ばれてきて大きくなったり小さくなったりしていて、空を突っ切って鉛筆のような物が飛来して来るのが見えました。ミサイルのようでした。ミサイルは頭を上の方に向けて飛んでいて、その傾きが進行方向と全く違うので何だか古いSF映画みたいで滑稽な印象でした」切迫した感じと変にのんびりした感じの描写が非常に上手く、こういう所で文章の地力というのが表れていますよね。こういうとこ読んでほしいんですよね。すごく雑な話を書きながら根底のところで文章の強い力を持っている。バックグラウンドって読んでいるときに無意識に入って来ているんで上手いなとか思わないんですけど、実はすごく色んな所に効いているんですよね。

山の上で前世で兎のつがいやったって言っているんですけど、街は爆撃機とミサイルによる絨毯爆撃を受けていた。「至る所に、兎の丸焼きが転がっています」ここで兎イコール人間になっているんですよね。どういうことですかね。ところが生き残った兎達が群がっていた。おかしいですよね、死によって物体となって兎になるのに、生き残った兎って。爆撃によって言葉を失った人間はもはや兎と同等となって逃げ惑うだけである。「白と赤の旗」と書いてありますから、十九ページでは明らかにされなかったナショナリズムの正体がかなり明らかになる。ここで作者の政治的な立場も相当露呈してしまうことになります。これが小説にとって強いことなのか弱いことなのか、それは人によってそれぞれでしょう。

ついにカタストロフが訪れて五章では何もかもが破壊し尽くされた状態でただ兎だけがそこにいる。三十二ページ、「全ての名前が、失われていました。やっと元の世界に戻った、と私は安堵しました。矢張り人間の前世は、皆兎だったに違いありません」驚くべきこの暴論に達しまして、「だからこんな名前だらけの狂った世界には、とても耐えられなかったのだと思います」。ここで哲学的詠嘆ですね。みんな兎に戻りました、めでたしめでたし。昔話やったらここで終わるんですが、更にもう一回転調します。兎の皮を引き裂いて出てくる人間が怒り狂って「我らが同胞、我らが英霊、我らが祖国の為に、我々は断固として……」これでやっと終わりですね。

さて、どうでしょうか。私はこんな風に違に読みましたっていう箇所があればそれを発言してくださって結構です。

Aさん:明治天皇の写真の顔をペロリと舐めて「私が愛した雄兎」と書いてあってびっくりしたんです。誰かを愛したことがあるのかと思って読み返すと、明治天皇なのかなと。危険なものが明治という時代なのか、それとも明治的な男なのか、明治天皇っていうのは言葉を持たない人間の象徴なのか、そこらへんが私には分かりませんでした。明治天皇っていうのは何なのかちょっと分からないです。

Bさん:主人公の女の人は矛盾している人間だということを強調していると思います。自分は兎だと言いながらすごく人間的な所があって、本人の中の葛藤みたいなものを明治天皇、軍国主義っていう馬鹿にしているものを出して強調しているんじゃないかと思います。

Cさん:私はこの作品はこの女性の妄想だと思います。回想的に過去のことを考えているので過去のことはこの方の妄想だろうと。小学生の時に暴行されたことでおかしくなってしまった。子供の頃から百科事典を読んでいたのは本当で、兎というのは好色とかの象徴であることを読んでいた。大人の男に襲われるのは私が好色だからなんだと後付けでひっくり返そうとした。大学生になってから急にウーキチって言い出すのもおかしくて、全ては妄想の世界。後の作品も全部神経症の話ばかりで、この本自体が神経症をバックにしている話だということを分からせるためでもあると思います。

なるほどなるほど。例えば「夢をクウバク」もそうですし「宗教」もそうですし「沼」もそうですね。全部神経症的な話ばっかりですよね。素晴らしい読解ですね。

Dさん:兎たちは爆撃が始まった途端に脱兎のごとくわざわざ爆撃に近づいていく。動物だったら個体保存の本能が強いはずなのになんでそんな方を選ぶのかなと思いました。

Eさん:圧倒的に言葉のない大量殺戮のシーンから逆算して作った話なのかなという気もして、最後はみんな死ぬっていうのを作りたかったから、兎の行動が矛盾しているのはしょうがないのかなと思います。

Fさん:主人公的には人間には死んでほしいんだと思うんです。爆撃で死に向かっていく状態になって喜んだけれど、最終的にはそういう方法によっては理想とする社会は達成されないことを表すためにそういう風にしたと思います。

どこまで明確に読むかは決める必要ないんでしょうけど二つの読み方があって、一つは彼がおっしゃったように、一般的社会の側からの人間的な読み方。もう一つは兎から人間を批判しているという読み方。つまり彼女は気が狂っているか狂っていないかのどっちで読むかっていうのがポイントとなってきますね。

Gさん:主人公が矛盾を抱えていると私もそう思いました。傷付いていない風に語っているにもかかわらず心療内科にかかっているし、手を何度も洗ったり。兎になりかけている状況で、言葉を失いつつあるのにウーキチの名前を思い出したり。一番最後のシーンは取って付けたような感じがして上手く飲み込めないと思ったんです。別の本に世界を言葉で切り取っていくのが父性原理で、全てを飲み込んで混沌としているのが母性原理であると書かれていたんです。それからこの作品を見ると、最後の一方は愛国者になっていく、もう一方は兎になっていくことが飲み込める気がします。動物になりたい気持ちと人間でいたい気持ちとか、言葉を失いたい気持ちと言葉を求める気持ちとか死にたい気持ちと生きたい気持ちみたいなものを常に一緒に持っているのが人間なんじゃないかなということを感じました。

一つの論理だけで書かれた矛盾のない小説っていうのは面白くないですからね。そこをどう上手くまとめるかっていう意味では、この小説の本質をよく読んでいらっしゃると思います。